Содержание

- 2. Три волны позитивизма

- 3. Характеристика позитивизма Позитивизм остался в рамках классического идеала рациональности согласно которому научное знание идеологически и нравственно

- 4. Огюст Конт (1798-1857) французский философ, основатель позитивизма «Постепенно приходим к открытию неизменной иерархии... – одинаково научной

- 5. Основатель первого позитивизма Огюст Конт (1798-1857) "Истинный позитивный дух состоит преимущественно в замене изучения первых или

- 6. Три стадии интеллектуальной эволюции человека О.Конта Теологическая - все явления объясняются на основе религиозных представлений Метафизическая

- 7. Классификация наук Герберта Спенсера Абстрактные (логика и математика) - изучают формы, в которых явления предстают перед

- 8. Позитивистское направление в философии элиминация (устранение) традиционных философских проблем, которые неразрешимы из-за ограниченности человеческого разума поиск

- 9. Эмпириокритицизм – критическое исследование опыта Проблематика: природа познания, опыта, проблема субъекта и объекта, характер категорий "вещь",

- 10. Принцип экономии мышления Эрнста Маха Положение, по которому критерий истины всякого познания состоит в достижении максимума

- 11. Принцип наименьшей траты сил Наш опыт — это некий приспособительный комплекс. Чем более монолитен он будет,

- 12. Конвенционализм Анри Пуанкаре (1854-1912) “Эти конвенции являются произведениями свободной деятельности нашего духа, который в данной области,

- 13. Неопозитивизм Возник в ходе научной революции начала XX века Является исторически первым целостным логико-познавательным (философским) подходом

- 14. Важнейшие темы

- 15. Неопозитивисты о предмете и задаче философии

- 16. Положение Б.Рассела Высказывания

- 17. Принцип верификаций высказываний ЗНАНИЯ Синтетические — эмпирические, несущие сведении о мире Аналитические — теоретические, имеющие конвенциальную

- 18. Принципы научности

- 19. Неопозитивизм (20-30-е гг. 20 в.) Венский кружок под руководством Мориса Шлика (1882-1936): Р. Карнап, О. Нейрат,

- 20. Течения в неопозитивизме 1) Логический позитивизм - исторически первый и основной вариант неопозитивизма - Центральная задача

- 21. Логический позитивизм абсолютизация формально-логической и языковой проблематики гипертрофия искусственно сконструированных формализованных языков (в ущерб естественным) концентрация

- 22. Рудольф Карнап (1891-1970) «Старая и новая логика» (1930) «Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1932) «Логическая конструкция

- 23. Основные идеи 1) Решение философской проблемы требует логического анализа языка, на котором формулируется проблема, и поэтому

- 24. Пять типов предложений Осмысленные предложения: 1) тавтологии (A=A), или аналитические суждения Канта 2) заведомо ложные предложения

- 25. Людвиг Витгенштейн (1889-1951) «Логико-философский трактат» (1921) «Философские исследования» (1953) Выдвинул программу построения искусственного «идеального» языка, прообраз

- 26. ПОСТПОЗИТИВИЗМ Совокупность концепций в философии и методологии науки, возникших как критическая реакция на программу эмпирического обоснования

- 27. Карл Поппер (1902-1994) Британский философ и социолог. Наиболее известен критикой классического понятия научного метода, а также

- 28. Эволюционная этимология Карла Поппера Первый тезис. Специфическая человеческая способность познавать, как и способность производить научное знание,

- 29. Модель роста научного познания К. Поппера

- 30. Третий тезис. Между живыми организмами и мыслящим человеком существует сходство: как те, так и другие –

- 31. Проблемы принципа верификации 1. Сам принцип верификации это протокольное предложение или нет? Можно ли верифицировать принцип

- 32. Принцип фальсификации Научное знание должно быть фальсифицируемо, т. е. знание является научным тогда и только тогда,

- 33. «Постпозитивизм» - логика науки ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ - одна из основных задач философии, заключающаяся в отделении научного

- 34. И́мре Ла́катос (1922-1974) Историческое движение науки может быть объяснено как соперничество научных теорий, победа в котором

- 35. Томас Сэмюэл Кун (1922-1996) Наука - развивающееся изменяющееся живое целое. Принцип историзма в науке - средство

- 36. Па́уль Карл Фе́йерабенд (1924-1994) В науке не существует универсальных методологических правил. Концепция эпистемологического анархизма. «Против метода.

- 37. Парадигмальная модель развития науки Т. Куна Генезис научной дисциплины (допарадигмальный период) Нормальная наука (парадигма) Кризис нормальной

- 38. Три основных этапа развития науки Классическая наука (XVII-XIX вв.). Господствует объектный стиль мышления, стремление познать предмет

- 39. Каждая из стадий имеет свою парадигму, свою картину мира, свои фундаментальные идеи Классическая - механика, картина

- 41. Научные революции Смену научных картин мира, сопровождающуюся коренным изменением нормативных структур исследования и философских оснований науки

- 42. Четыре научных революции XVII в. – становление классического естествознания Конец XVIII – первая половина XIX вв.

- 43. Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда Выдвинул методологический принцип пролиферации (размножения) теорий: учёные должны стремиться создавать теории, несовместимые

- 44. Концепция личностного знания Майкла Полани - науку делают люди, обладающие мастерством; - искусству познавательной деятельности нельзя

- 45. Семинар: Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социогуманитарного познания 1. Позитивизм О. Конта, Дж. Милля, Г. Спенсера,

- 46. Литература: 1. Кохановский В.П., Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. - Ростов н/Д.,

- 48. Скачать презентацию

Адхипати йога. Занятие 2

Адхипати йога. Занятие 2 Виды знаний. Познание

Виды знаний. Познание Філософія середніх віків і відродження

Філософія середніх віків і відродження Адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы жалпы түсінік, негізгі ғаламдық мәселелерге шолу

Адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы жалпы түсінік, негізгі ғаламдық мәселелерге шолу Философия эпохи Средневековья

Философия эпохи Средневековья Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов

Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов Стоицизм. Определение и зарождение стоицизма

Стоицизм. Определение и зарождение стоицизма Презентация на тему "Синергетика" - презентации по Философии

Презентация на тему "Синергетика" - презентации по Философии Логика (Лекция 5)

Логика (Лекция 5) Учимся писать мини-сочинение по обществознанию

Учимся писать мини-сочинение по обществознанию Предмет, назначение и функции философии

Предмет, назначение и функции философии Эмпирические методы познания. Методы теоретического познания. Общелогические методы и приемы исследования

Эмпирические методы познания. Методы теоретического познания. Общелогические методы и приемы исследования Неоплатонизм как философская система

Неоплатонизм как философская система Общество и человек. Поиски социальной макротеории

Общество и человек. Поиски социальной макротеории Биоэтические проблемы медицинских манипуляций конца человеческой жизни. Семинар 10

Биоэтические проблемы медицинских манипуляций конца человеческой жизни. Семинар 10 Философия науки

Философия науки Средневековая философия

Средневековая философия Философия XX ст. Миссия нашего времени заключается как раз в том, чтобы направить культуру, искусство, этику, на служение жизни. Хосе

Философия XX ст. Миссия нашего времени заключается как раз в том, чтобы направить культуру, искусство, этику, на служение жизни. Хосе Современная западная философия. Американский прагматизм

Современная западная философия. Американский прагматизм Аналитическое и критическое мышление

Аналитическое и критическое мышление История конфликтологии

История конфликтологии Этика и мораль. Этические нормы и правила на производстве общественного питания

Этика и мораль. Этические нормы и правила на производстве общественного питания Методология права в ХIХ столетии. Юридический позитивизм, как методологическая программа

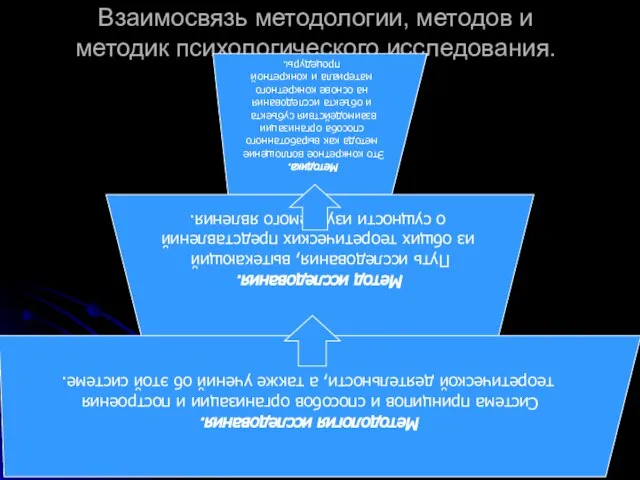

Методология права в ХIХ столетии. Юридический позитивизм, как методологическая программа Взаимосвязь методологии, методов и методик психологического исследования.

Взаимосвязь методологии, методов и методик психологического исследования.  Особенности русской философии (тест)

Особенности русской философии (тест) Человек как главная философская проблема

Человек как главная философская проблема Иззучение пространства 18 канала в рамках Сефиротической модели мира. Занятие 1

Иззучение пространства 18 канала в рамках Сефиротической модели мира. Занятие 1 Қазіргі жаратылыстану концепциясы пәні және оның маңызы. Ғылыми дүниетанудың ерекшелігі

Қазіргі жаратылыстану концепциясы пәні және оның маңызы. Ғылыми дүниетанудың ерекшелігі